中学受験の苦手対策に。「解き直しノート」の作り方

中学受験には相当量の学習が必要で、学年が上がるにつれてその内容も高度なものになっていきます。志望校合格にむけて着実に成績を上げていくためには、お子さまの不得意教科や苦手な出題傾向を把握し、できるだけ早く対策を打つことが不可欠です。そうした苦手分野の克服に有効とされているのが、「解き直しノート」を使った勉強法です。「耳にしたことがあり、気にはなっていたけれど、どのように作ればよいのかわからない」という方も多いのではないでしょうか。そこで今回は「解き直しノート」の作り方と、効果的な活用法についてご紹介します。

目次

「解き直しノート」はなぜ必要?

「解き直しノート」とは、模試や小テストで間違えた問題をまとめたノートのことで、苦手が集約された自分専用の問題集ができるため、多くの受験生が勉強に取り入れています。まずは、受験勉強になぜ「解き直しノート」が効果的なのか、その理由を考えていきましょう。

関連記事

重要なのは、反復学習

学習の基本は繰り返し学ぶこと。同じ問題を何度も解くことで理解が深まり、知識が定着していきます。「解き直しノート」を使えば、自分が間違えた問題だけを効率よく反復学習できるので、苦手分野の克服に大きな効果があります。

オリジナル教材として活用できる

「解き直しノート」を作ることで、お子さまが間違いやすい問題の傾向をつかむことができます。また、完成した「解き直しノート」は、お子さまが復習すべきポイントをまとめたオリジナル教材として効果を発揮。模試の前にもサッと見直すことができるなど、貴重な教材として活用することができます。

「解き直しノート」の作り方

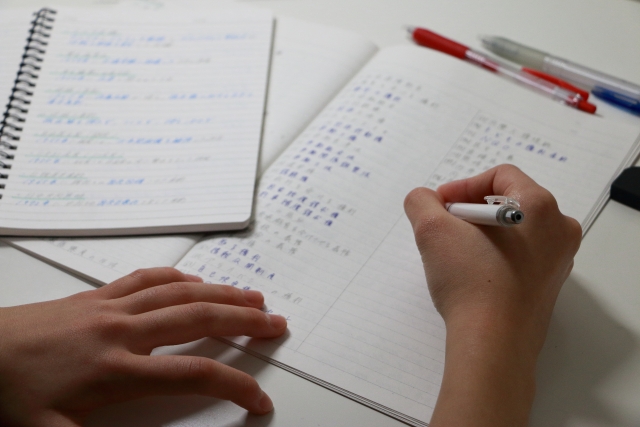

「解き直しノート」は、後々見返しやすいように教科ごとに分けて作成するのが良いでしょう。切り貼りしたり書き込みをしたりするため、少し大きめのA4サイズのノートがおすすめですが、お子さまの使いやすいサイズで構いません。最初は、相談しながら保護者の方が一緒に作ってみてもよいでしょう。

具体的な作り方

ここでは「解き直しノート」の作り方をご紹介します。

①間違えた問題と解答をコピー

模試や小テストで間違えた問題と解答(解説を含む)をコピーします。中には問題文を書き写す人もいますが、効率とその後の反復演習を考え、コピーを貼ることをおすすめします。

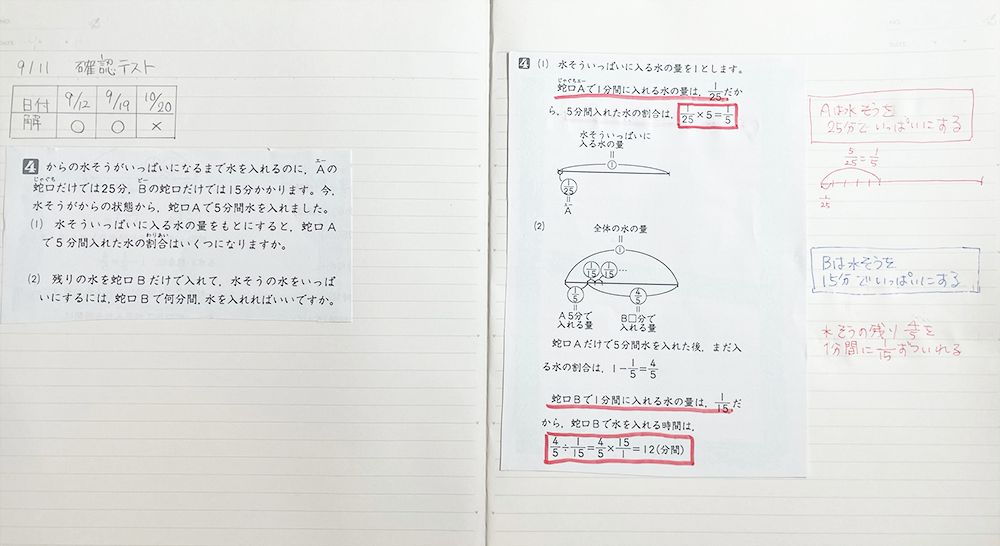

②ノートの左ページに問題、右ページに解答を貼る

ノートは見開きで使用します。左のページには問題を、右ページには解答と解説を貼りましょう。見開き1ページに複数の問題を貼る場合でも、メモができるよう余白を残しましょう。

③間違えた箇所を記載する

反復演習する際に重要なのは、同じ間違いを繰り返さないことです。そのために、間違えた箇所が一目でわかるように右ページに書き込みをしておきましょう。余裕があれば、解説のポイントに線を引いたり、間違えた原因や解くためのコツなど気づいた点をメモしておくと、記憶の定着に役立ちます。

④テストの情報を記録する

左ページには問題が出題された模試や小テストの名称、テストを受けた日付を書いておきます。

⑤〇×欄を作る

解き直した結果を書く〇×欄を作りましょう。「解き直しノート」は最低3回繰り返すことが基本ですので、3枠以上作っておきましょう。

使いやすいようにカスタマイズしよう

上記の作り方はあくまでも「解き直しノート」の基本です。使いにくい点などが出てきたら、お子さまの学習スタイルに合うようにカスタマイズしていきましょう。右ページに解答があると気になるようなら別ページに移動する。ノートではなくルーズリーフを利用し、解けるようになった問題ははずしていく。間違えた問題だけでなく類題も一緒にまとめていく。など、改良を重ねていくことで、お子さまだけのオリジナル「解き直しノート」が完成します。

「解き直しノート」の効果的な使い方

「解き直しノート」を作ったら、日々の学習でどのように活用するとよいのでしょうか。苦手克服につながる効果的な使い方を見ていきましょう。

まずは模試から始めてみよう

「解き直しノート」を作るタイミングとして最適なのが模試です。

幅広い内容から出題されるため、苦手な問題を見分けやすく、入試本番に出題される可能性が高いため、復習法として「解き直しノート」は最適です。感覚がつかめてきたら、小テストなどにも活用の幅を広げていきましょう。しかし、普段の授業で間違えた問題などまで手を付けていくと、どれだけ時間あっても足りませんので、保護者の方が線引きをしてあげてください。

最低でも3回は解き直そう

「解き直しノート」を使う時は、右ページの解答を隠して別のノートに問題を解いていきます。1回目で解けたとしても必ず3回は解くのがポイント。繰り返すことで速く確実に解けるようになり、自信につながります。〇×欄を使って確認しながら、解けない問題がなくなるまで続けましょう。

解き直しノートを使うタイミング

解き直しノートの作り方が分かったら、今度は使うタイミングを考えていきましょう。

1回目は問題を解いた翌日に取り組む

模試や小テストを受けたら、なぜそう回答したのか、どのような点で迷ったのかなど記憶がはっきりしているうちに1回目の解き直しをします。解答が発表されていない場合は、自己採点で間違えたと思う問題を取り上げましょう。

2回目は少し時間を置いて

2回目の解き直しは少し時間をおいて行います。1週間後など、時期を決めてもOKですし、模試や小テストの前に復習するのもおすすめです。

内容を忘れたころに3回目の解き直しを

1か月後や次の単元の履修が終わった頃など、問題の記憶が薄れてきたタイミングで、あらためて3回目の解き直しをします。3回目でも間違えてしまう問題は、重点的に復習を行う必要があるということです。類題を解いてみるなどしっかり対策をしましょう。

最後まで使える「解き直しノート」を作る

せっかく「解き直しノート」を作っても、使い続けることができなければ意味がありません。ここでは、受験本番まで活用できるノート作りのコツをご紹介します。

使用するのはノートorルーズリーフ?

「解き直しノート」は、一般的なノートでもルーズリーフでも構いません。ノートの場合、時系列がわかりやすいので管理しやすく、冊数が増えるたびに達成感が生まれます。一方、ルーズリーフなら自由に取り外すことができるので、今取り組むべき問題だけをまとめたり、持ち運び用に抜き出したりしやすいといったメリットがあります。お子さまの好みや性格に合わせて選びましょう。

きれいに作ることにこだわりすぎない

ノートを見やすく作ることは大切ですが、ペンを何色も使い分けするなど丁寧に作りすぎると時間がかかってしまいます。できるだけシンプルなものにすることが長く続ける秘訣です。手探りで構わないのでまずは1冊作ってみましょう。徐々にお子さまにぴったりのスタイルが見つかるはずです。

栄光ゼミナールは復習の仕方もアドバイスします

栄光ゼミナールでは、新しく学んだことを復習と反復練習で定着させることを大切にしています。そのため塾内模試を定期的に実施し、学習内容の定着度や苦手分野ができていないかを確認。その結果で学び直しが必要な部分を明らかにし、成績アップにつながる勉強法をご提案いたします。苦手な問題が増えてきた、授業についていくのが難しくなってきたというご家庭はぜひご相談ください。お子さまに合った学習法をご提案いたします。

栄光の中学受験対策では最新の受験情報をもとに、進路指導を行ったうえで目標達成に必要な学習プランを作成し、勉強の進め方、志望校対策まで、講師が生徒1人ひとりに寄り添って指導します。少人数で発言や質問がしやすく、仲間と切磋琢磨しながら成長できるグループ指導と、先生の隣でわからないところや苦手を中心に、自分のペースで学習を進められる個別指導があります。お子さまに合った指導形態で合格に向かって学習を進めることができます。

はじめての方はご希望の教科を

無料で体験できます

※一部対象外のコースがございます。詳しくはお問い合わせください。

全教室の資料をメールで即お届け!

今すぐご検討いただけます。

※ご希望のすべての教室の資料が見られるURLを、メールでお送りいたします。

毎月LINE公式アカウントで配信

関連記事

中学受験を独学は無理?大学受験や高校受験と違う理由

中学受験はお金がかかります。そのため塾に通わず対策したいと思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、独学での中学受験対策はかなり難しいもの。なぜ難しいのか理由を解説します。 続きを読む

中学受験に失敗しないために-失敗の原因と不合格だった時にすべきこと-

「もしも中学受験に失敗したら…」もしもを考えると不安は大きくなります。中学受験を失敗にしないために、失敗の原因とそれを防ぐために、親としてできること・すべきことをお教えします。 続きを読む